Le yoga est l’excellence en toute action……l’élimination des fluctuations du mental…

…la constance…

…le yoga est l’installation de l’esprit dans le silence…

…DON’T PANIC !

Son histoire

Lorsque l’on approfondit l’histoire et la philosophie du yoga, ce sont souvent les premières définitions que l’on découvre quand on se demande ce qu’est le yoga. Soyons honnête, se plonger dans son histoire n’est pas chose facile mais heureusement de nombreuses personnes nous en facilitent l’accès, tout en nous décomplexant du « poids » de la tradition et des textes fondateurs, sans pour autant les rejeter. Car oui, personnellement en tant que professeure occidentale, mais aussi en tant qu’élève, la sensation de me sentir légitime à chanter les mantras ou à émettre le son AUM, n’était pas forcément évidente. Bonne nouvelle, on peut faire du yoga sans prêter serment à une vie de yogi irréprochable et se sentir obligé de croire et d’adhérer à toutes les croyances et valeurs qui lui sont rattachées.

Pour ma part, j’ai eu un réel déclic lorsque j’ai écouté l’intervention d’Alexandre Astier, docteur en histoire de civilisation de l’Inde, sur le podcast Casayana, avec à ses côtés Rodolphe Milliat, enseignant de yoga. Dans ce podcast, Alexandre Astier raconte qu’à travers toutes les idéologies et philosophies que l’Inde a connues durant l’époque Antique, le yoga n’a eu de cesse de changer, de s’adapter pour traverser le temps. Tout comme nous, le yoga fait l’expérience de cette inévitable « loi du changement permanent »[1]

Lorsque l’on tente de dater cette pratique, on raconte qu’elle aurait derrière elle deux à trois millénaires d’existence. L’une des premières choses qu’Alexandre Astier relève, est qu’il existe une grande part de mystère sur la naissance du yoga. Ainsi, rien ne sert d’affirmer et de chercher à maintenir ce que serait un « hypothétique yoga des origines ». Sa date de naissance est d’autant plus difficile à connaître car les indiens projettent la vision d’un yoga éternel et mythologique.

Quelques points, avant notre ère, pour tout de même s’y retrouver :

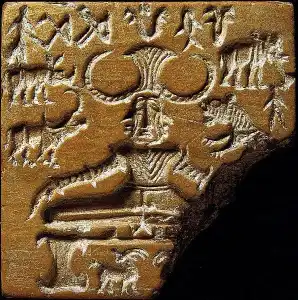

- La civilisation harappéenne

C’est l’archéologue John Marshal qui, au début du 20ème siècle, découvre cette ancienne civilisation, installée sur l’actuel Pakistan et le Nord/Est de l’Inde. Durant les fouilles, John Marshal va discerner des personnages entourés d’animaux et assis en tailleurs, gravés sur des sceaux. C’est à travers ces représentations qu’il détermine les traces les plus anciennes du yoga.

Constat assez fragile selon Alexandre Astier, car rien ne prouve que la méditation et le yoga étaient exercés à cette époque, d’autant plus que ces représentations se retrouvent également dans des civilisations nordiques européennes. Selon lui, il faut avancer davantage dans l’histoire pour réellement trouver des traces plus concrètes, aux prémices de l’Indouisme, vers 1700 avant notre ère. Continuons donc notre avancée.

- La civilisation des Aryas

Installant petit à petit ses rites et ses croyances, cette civilisation est à l’origine des premiers textes sacrés, les fameux vedas – considérés comme « des révélations parvenues aux oreilles des prêtres », puis mis à l’écrit dans leur langue, le sanskrit, où apparait distinctement la racine Yuj, qui est à l’origine du mot yoga[2]. À savoir que dans ces textes, le yoga n’est pas encore décrit comme une pratique corporelle mais désigne l’attelage de bêtes de trait, du déplacement des divinités, du mouvement de la parole, mais aussi le départ en expédition pour combattre ses ennemis.

Le Yoga vu comme une pratique

Nous y voilà donc. C’est durant le 3ème siècle avant notre ère, dans la Katha Upanishad, un autre texte védique, que le yoga est considéré comme une technique corporelle utilisant le contrôle du souffle et du mental.

Un autre texte majeur, écrit quant-à-lui entre le 4ème et 3ème siècle avant notre ère, la Bhagavad-Gîtâ. Faisant partie d’un grand poème épique, le Mahabharata, ce texte conte l’histoire des rois et des dieux de l’Inde, tout en interrogeant le sens de la vie. Ici, on retrouve également le yoga comme une technique engageant le corps et le mental, et on y découvre notamment la fameuse image de la tortue, que vous aimez peut-être partager en tant que professeur ou que vous avez déjà entendue en tant qu’élève : cette tortue qui rétracte ses membres sous sa carapace afin d’explorer l’arrêt des fluctuations du mental, le retrait des sens – pratyahara en sanskrit[3].

Autre texte de référence majeur, où le yoga apparaît comme une pratique, les Yoga Sutras de Patanjali. Difficile aussi de leur attribuer une date précise d’écriture. On l’a souvent situé entre le 2ème siècle avant notre ère et le 2ème siècle après notre ère. Alexandre Astier précise qu’aujourd’hui, les chercheurs auraient plutôt tendance à les dater entre le 1er et 3ème siècle de notre ère.

Quel est le but du Yoga ?

Car oui, toutes ces références sont bien jolies mais que le yoga soit considéré comme une pratique ou non, quel est son objectif ?

En condensé, on raconte que depuis la nuit des temps, le yoga repose sur un principe spirituel, le brahman – un « être » éternel sans forme, ni genre et apparence ; une conscience infinie et universelle. Cette conscience universelle, ce brahman, appelons-le l’absolu. L’histoire raconte que c’est à partir de cet absolu que l’univers s’est créé. De fait, tout ce qui existe, comme l’être humain par exemple, n’est qu’une manifestation de cet absolu et le but avec le yoga serait l’union de toutes consciences individuelles avec celle de l’absolu. Ce n’est que lorsque l’on expérimente cette « unité de l’existence » que l’on atteint un état de liberté, appelé moksha. C’est une expérience qui doit passer par le corps et qui se fait notamment grâce au yoga, en pratiquant par exemple l’arrêt des fluctuations du mental, afin que la conscience se fasse « pure conscience » et se libère.

Et le Hatha Yoga dans tout ça ?

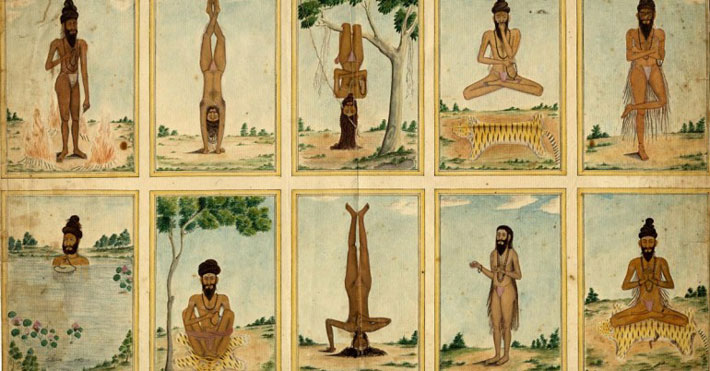

Le Hatha Yoga est souvent considéré comme le plus ancien et le plus traditionnel des yogas. C’est durant notre ère que l’on verra apparaître les premiers textes de Hatha Yoga.

Faisons un grand bond dans le temps, au 15ème siècle, avec la Hatha Yoga Pradipika, traité établi par un sage indien, Yogi Svātmārāma.

Ce qui va être nouveau durant notre ère, c’est la mise en lumière d’asanas (de postures) non-assises – avant notre ère, on ne parle seulement que d’une pratique assise. Dans la Hatha Yoga Pradipika, 15 asanas y sont décrites. Ainsi, au fur et à mesure que l’on avancera dans le temps, le yoga ne mettra plus autant l’accent sur cette harmonie de l’univers et du corps pour atteindre la libération. Dès lors, le yoga deviendra un véritable outil thérapeutique, de bien-être et de fortification du corps par le renforcement musculaire, le pranayama (les techniques de respiration), et le travail des énergies.

Mon yoga, mon expérience

Vous l’aurez compris, il est difficile de définir précisément ce qu’est le yoga depuis ses origines. Comme le dit si bien Alexandre Astier : « c’est à chacun de faire son propre chemin dans toutes ces nuances ». Détachons-nous alors peut-être de la recherche d’un pur yoga authentique. Je me permets de paraphraser une dernière fois, promis , Alexandre Astier car il y a une bonne nouvelle dans tout cela : le yoga authentique sera tout simplement le vôtre, celui qui vous fait du bien, qui vous permet de progresser, de vous remettre en question, de vous arrêter un instant pour vous accueillir et prendre le temps de vous écouter.

Du point de vue de mon expérience personnelle, ce n’est finalement qu’en mettant un petit peu de côté sa tradition que j’ai appris à lâcher-prise et à garder l’essentiel, c’est-à-dire ce qui me nourrit, ce qui me fait réfléchir et qui m’éveille chaque jour. À partir de là, j’ai pu réellement m’approprier le yoga, et surtout pratiquer et enseigner un yoga qui me correspond.

Si j’avais l’audace de tenter une définition du yoga, je dirais qu’il s’agit avant tout d’une exploration de soi avec soi. Seule compte la pratique. Ne soyez pas méfiant envers la tradition et tous ces textes anciens, prenez uniquement ce qui vous fait vibrer !

Le propos de cet article n’a pas pour volonté de raconter l’histoire du yoga de manière exhaustive – je vous épargne le mémoire qui n’en finit jamais – mais je vous propose quelques pistes de réflexion à travers mon expérience personnelle et mes petites découvertes

[1] Toutes les citations entre guillemets sont d’Alexandre Astier, recueillies à l’écoute du podcast Casayana. [2] La racine Yuj évoluera également avec le temps et sera étudiée par Panini, un grammairien du 5ème siècle avant notre ère, qui lui conférera comme sens : l’union, l’arrêt et le contrôle. [3] Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur ce texte phare de l’Inde – fameux livre de chevet de Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela ou encore Vandana Shiva, que l’on apparente à notre Odyssée d’Homère – je vous recommande La Bhagavad Gîtâ ou l’Art d’agir de Colette Poggi.